出血是全球公共卫生领域的重大挑战,每年导致超过400万人死亡。人体自身的凝血,需要依次经历血小板栓形成、纤维蛋白聚集,以及由活性凝血因子介导的纤维蛋白共价交联等复杂步骤。整个凝血过程通常需6-10分钟才能完成,使得自体凝血或者依赖自体凝血机制的传统止血材料在面对创伤性大出血或凝血功能障碍等情况时往往难以快速形成具有足够机械强度的稳定血凝块,导致止血失败或再出血的发生。在此背景下,发展能够“绕过”自体凝血机制、稳定封堵出血点的止血策略,成为攻克急性大出血的新思路。

受活性因子介导血液交联的启发,ylzzcom永利总站线路检测朱麟勇教授、林秋宁研究员团队联合附属新华医院普外科龚伟主任团队,开发了一种能与血液共价反应的止血新机制,通过自发吸收血液并与血液快速共价交联形成牢固的血凝块,实现快速止血并防止再出血。相关研究以“Covalently reactive microparticles imbibe blood to form fortified clots for rapid hemostasis and prevention of rebleeding”为题发表于《Nature Communications》上,第一作者为ylzzcom永利总站线路检测博士生陈婷。

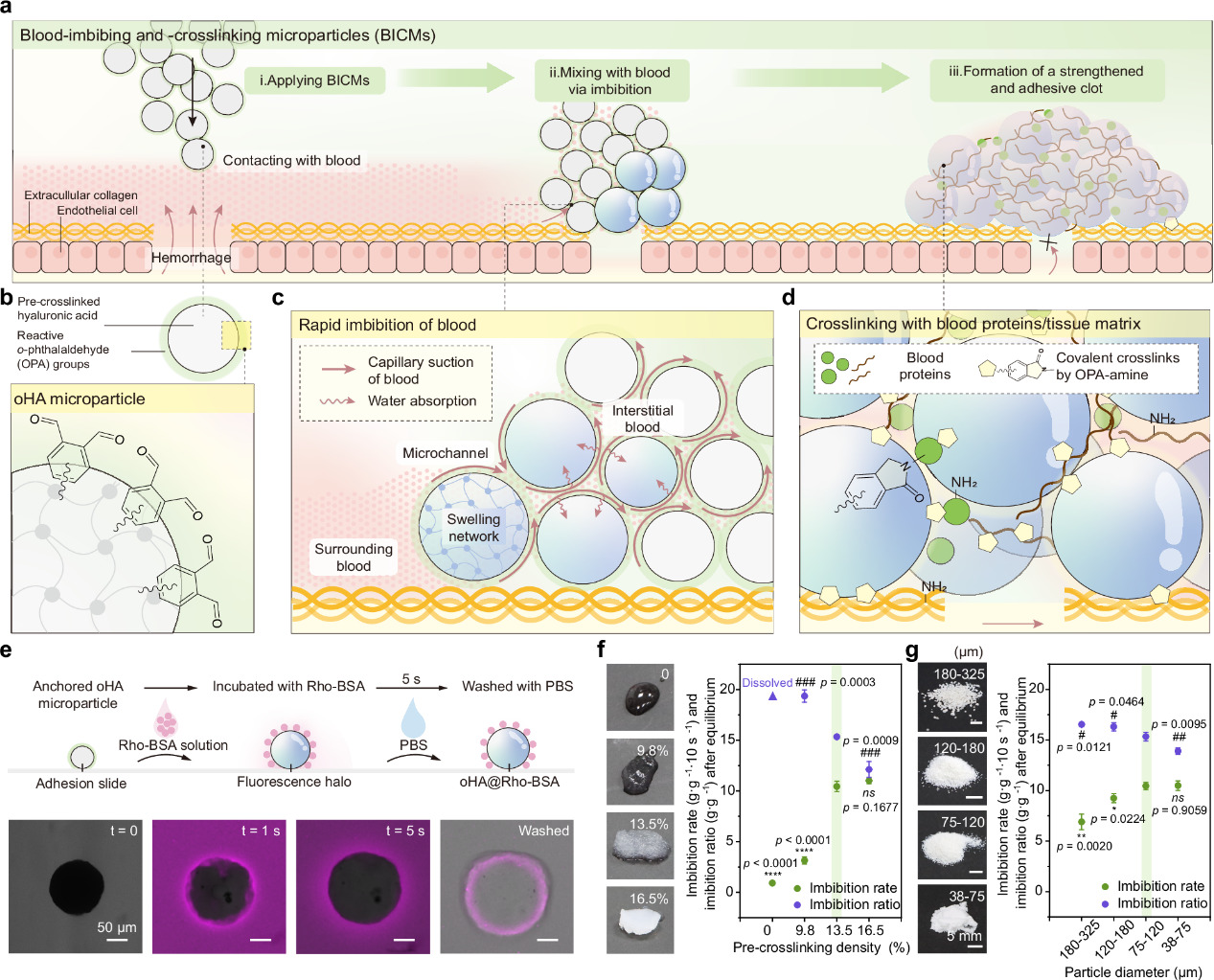

图1 能够吸收并交联血液微颗粒(BICMs)的设计和作用机理

加速血凝块形成并加强血凝块

考虑到其良好的吸液保水特性、生物相容性以及生物可降解性,研究团队选取了预交联透明质酸作为止血微颗粒的骨架材料。为了实现与血液蛋白和组织基质的共价交联,研究团队将与氨基具有高反应活性的邻苯二甲醛基团接枝到微颗粒表面。结果表明,该微颗粒(BICMs)能够快速吸收液体,并与溶液中的蛋白实现共价交联(图1)。

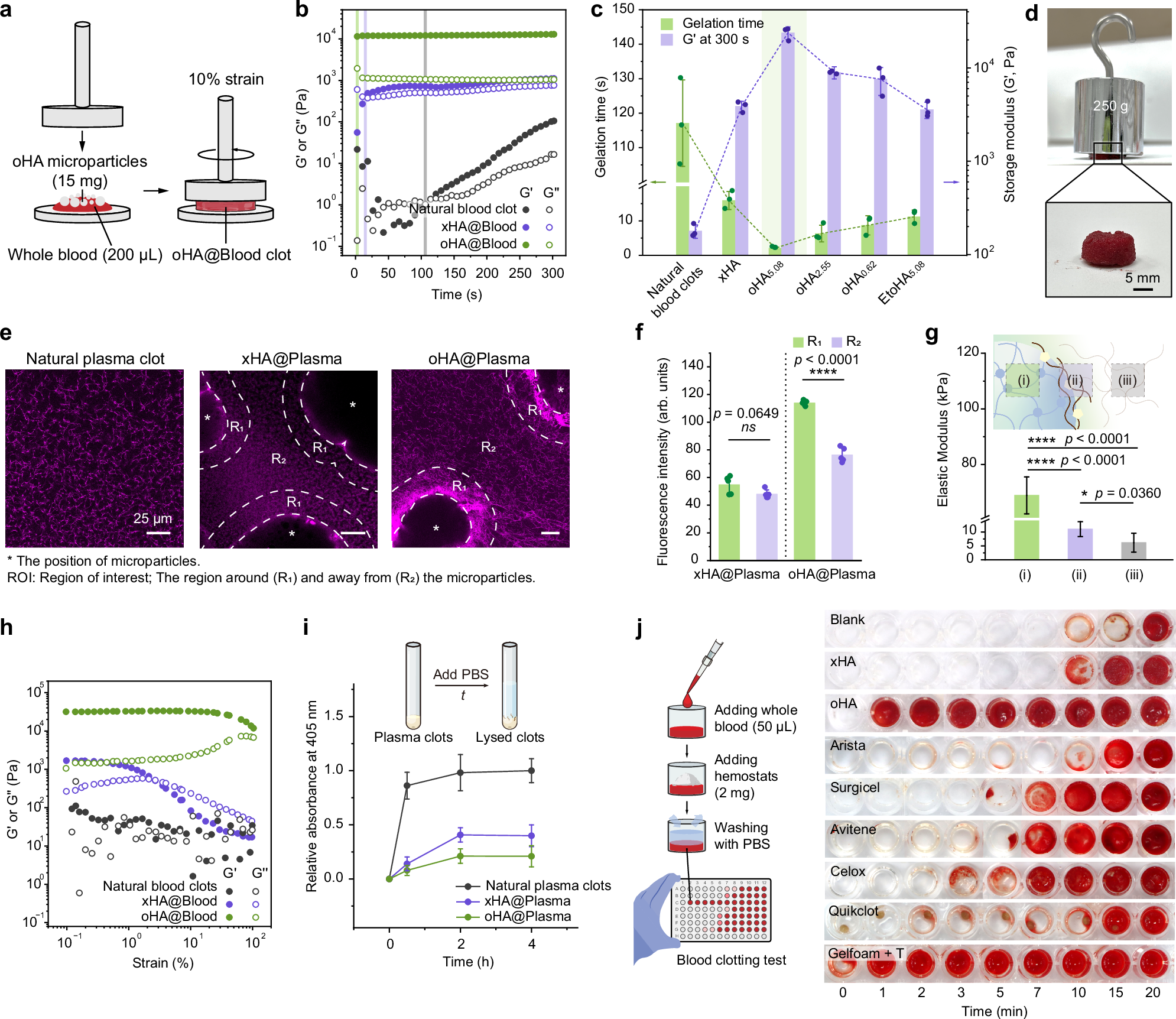

体外实验证实,BICMs通过整合预交联透明质酸网络与血液蛋白,加速了血凝块的形成,这一时间显著短于市售止血材料的凝血时间;并且,由BICMs形成的血凝块具有更高的机械性能。这种强化的血凝块得益于共价交联网络的构建,该网络不仅增强了血凝块内部的结构稳定性,还赋予其抵御外部剪切应力和体内纤溶酶降解的能力。在流变测试和纤溶模拟实验中,BICMs形成的血凝块均能有效维持形态完整性,确保其在复杂生理环境下持续发挥止血功能(图2)。

图2 将OPA基团接枝到微粒上可加速凝块形成,并通过共价交联增强凝块

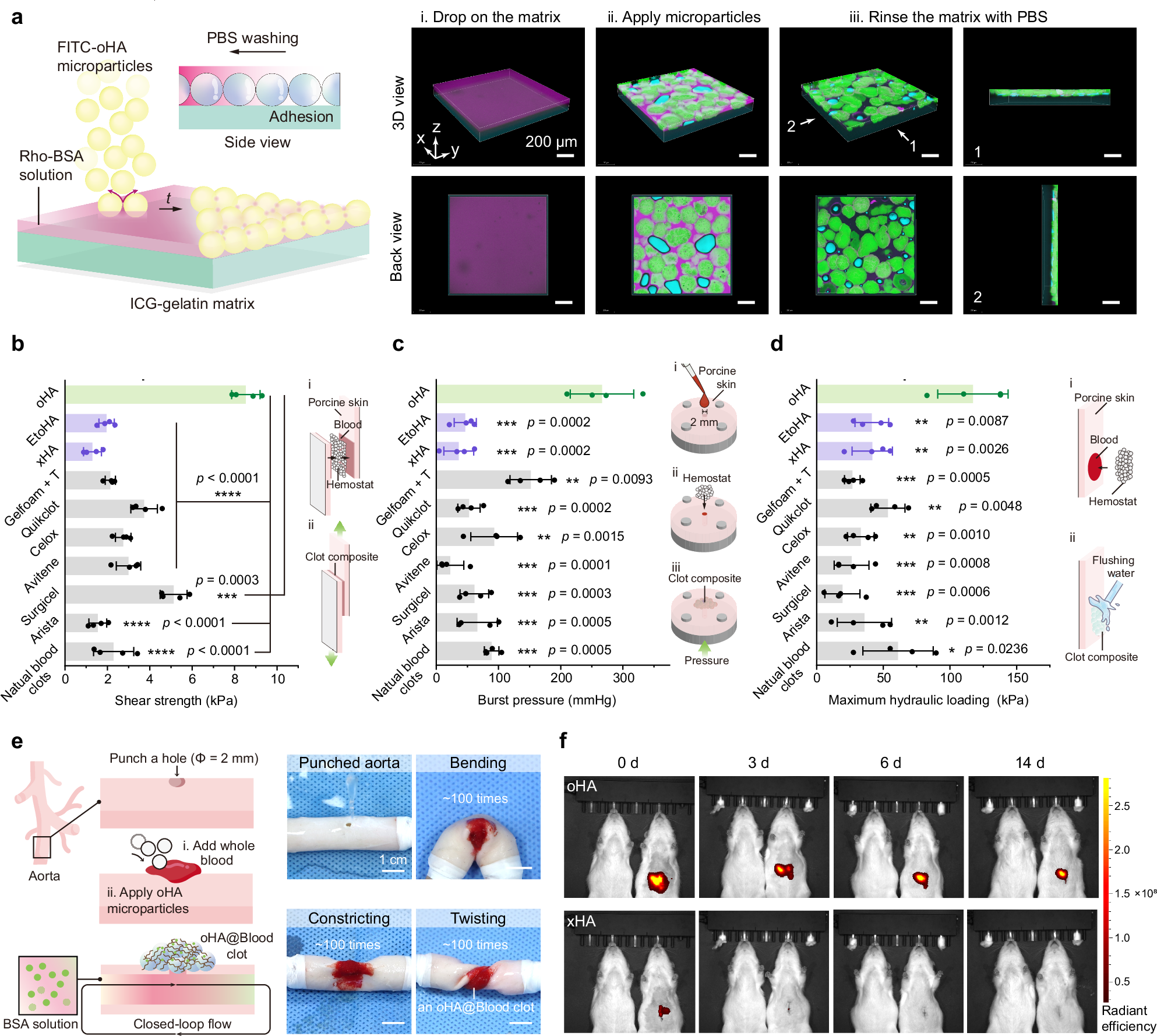

湿性组织的长效牢固粘附

血凝块的机械强度与组织粘附性是实现有效止血和预防再出血的两大核心要素。BICMs能够吸收组织表面液体,并形成稳定的、组织粘附性的凝块。通过搭接剪切、爆破压力以及水压冲击测试表明,由BICMs形成的血凝块的粘附强度显著高于现有的市售止血材料以及天然血凝块。同时,由BICMs形成的血凝块能够在大鼠体内维持至少两周的稳定粘附,这一特性为出血创面提供了长效且可靠的保护屏障,有望降低再出血风险(图3)。

图3 由BICMs形成血凝块的组织粘附特性

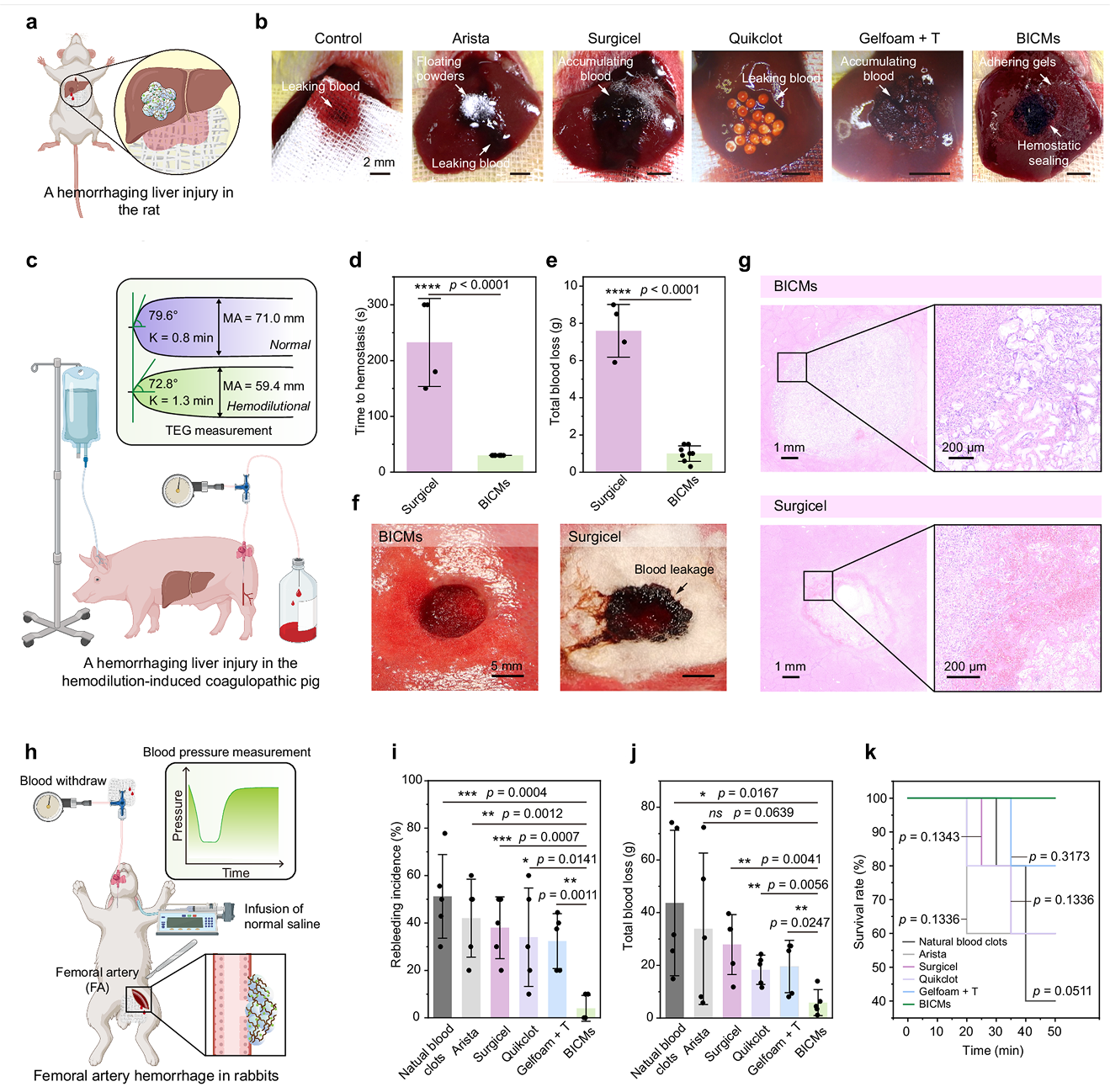

快速止血并预防再出血

在正常大鼠肝损伤模型中,BICMs可快速对创面进行封堵,显著缩短止血时间并降低出血量(图4)。值得注意的是,保留在创面的BICMs对组织修复进程无不良影响。在血液稀释诱导的低凝猪肝脏缺损模型中,面对深层创面,BICMs展现出极佳的适配性。相较于临床广泛应用的Surgicel止血纱,BICMs能够紧密贴合创面,形成稳固密封,实现快速止血并降低失血量,有效解决低凝状态下的止血难题。

在兔股动脉损伤模型中,BICMs能够在股动脉创面形成强化稳定且粘附的血凝块。在液体复苏导致血压回升的过程中,该血凝块展现出显著的稳定性。与其他市售止血材料相比,BICMs的应用有效降低了再出血发生率,降低了总失血量并提升了实验动物的生存率,具有显著的临床转化价值。

图4 BICMs在正常大鼠和低凝猪出血性肝损伤模型中快速止血,在兔股动脉损伤和液体复苏模型中有效预防再出血

BICMs作为单一成分微颗粒制剂,无需复杂的混合操作,能够快速便捷地用于局部出血控制。与现有密封剂设计不同,BICMs将血液这一常规意义上的粘附干扰因素转化为活性反应原料,从而突破了依赖辅助压力排除血液的技术瓶颈。该研究有望推动新一代高性能止血材料的临床转化,实现出血的快速救治并预防再出血。

课题组简介

ylzzcom永利总站线路检测朱麟勇教授(/Web/FacultyDetail/882)及林秋宁研究员(/Web/FacultyDetail/634)团队长期致力于生物医用材料的基础及应用研究,特别是在“光化学方法构建生物医用材料”方向的研究形成鲜明特色。课题组近年来在Nat. Biotechnol., Nat. Mater., Nat. Methods, Nat. Chem. Biol., Cell Discov., Sci. Adv., Adv. Mater., Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.等高水平学术期刊上发表多篇论文,申请中国、PCT、美国、欧洲和日本等发明专利30余项。